Se il diritto si autodistrugge: il paradosso del male minore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aborto legale per evitare aborti clandestini, legge sul fine vita per frenare l'eutanasia: è un espediente prudenziale frequente ma insostenibile. Se un comportamento lede un bene, la ragione non può illudersi che per rimediare basti istituzionalizzarlo.

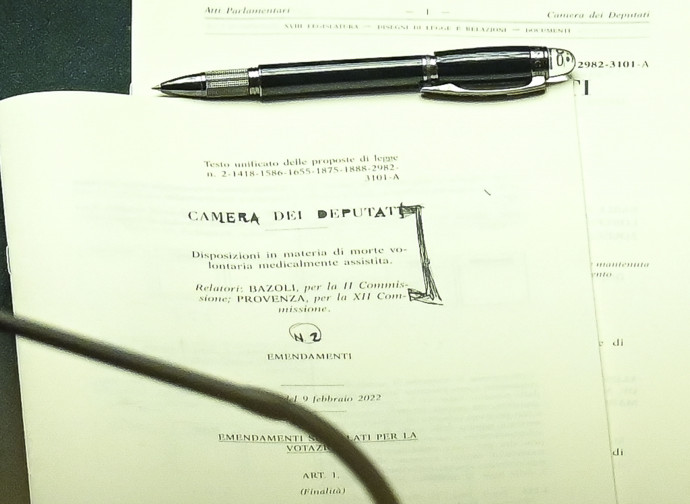

L’argomento del “male minore”, soprattutto in materia bioetica e biogiuridica, viene spesso proposto come espediente prudenziale: una legge sull’interruzione volontaria della gravidanza eviterebbe gli aborti clandestini; una disciplina sul fine vita scongiurerebbe derive eutanasiche; un intervento normativo su pratiche moralmente problematiche ridurrebbe la somma dei danni. Ma, preso sul serio sul terreno logico e metafisico, questo criterio rivela una contraddizione: pretende che una negazione del bene diventi ragionevole perché “meno negativa” di un’alternativa, e finisce per dissolvere la distinzione tra ciò che deve essere ordinato e ciò che deve essere vietato.

Ogni decisione normativa fondata sul “male minore” implica una comparazione tra esiti ritenuti comunque inaccettabili. Nel caso dell’aborto si afferma che, tra soppressione della vita nascente in regime clandestino e soppressione in regime legale, sia razionale preferire la seconda perché accompagnata da controlli, limiti, procedure e garanzie. Analogamente, nel fine vita, si sostiene che una disciplina dell’aiuto al morire sia preferibile al vuoto normativo, ritenuto foriero di prassi incontrollate. In entrambi i casi la cornice procedurale è caricata di una funzione trasfigurante, come se la forma potesse mutare la qualifica morale dell’azione.

Da un punto di vista razionale, però, il passaggio è insostenibile. Se un comportamento è riconosciuto come lesivo di un bene costitutivo dell’umano (vita, integrità personale, relazioni originarie), la ragione non può proporre come rimedio l’istituzionalizzazione del medesimo comportamento. Non è in gioco la tolleranza di fatti negativi che sfuggono al controllo, bensì la loro elevazione a oggetto diretto di disciplina permissiva: ciò che dovrebbe essere escluso viene assunto come “soluzione relativa”. La ragione pratica non può volere come mezzo ciò che riconosce come negazione di un bene fondamentale senza contraddirsi. Il dispositivo del “male minore” reifica inoltre ciò che è, in quanto tale, privazione: tratta il male come grandezza positiva graduabile. Ma il negativo non è un termine parallelo al positivo; è corruzione del positivo stesso. Ne segue che non si scelgono “due mali” come grandezze commensurabili, bensì diverse modalità di deformazione del medesimo bene.

La logica comparativa introduce allora l’idea che beni elementari (vita, dignità, relazionalità) siano pesabili e sacrificabili “a parti”, sostituendo alla domanda sulla giustizia intrinseca dell’azione il calcolo quantitativo degli effetti. Così si dissolve l’idea stessa di diritto come misura ordinante. Il diritto, se coerente, presuppone beni che lo precedono e li tutela; non crea l’orientamento al bene, lo riceve. Se il criterio diventa la sola riduzione del danno, la legge non ordina più, gestisce: amministrazione del conflitto tra volontà, invece che misura della giustizia.

In tale quadro muta anche la figura del diritto soggettivo: non più anzitutto garanzia del bene possibile, ma pretesa che nulla limiti la scelta, qualunque ne sia il contenuto, fino a configurare il diritto come potere di negazione. Questa “volontà negativa” è aporetica: per affermarsi come assoluta autodisponibilità deve consumare le condizioni della propria autodeterminazione. Usa la forza del volere per abolire il soggetto che vuole e l’orizzonte relazionale che dà senso al volere. Sul piano logico sacralizza la libertà come valore supremo e, insieme, consente che il suo portatore venga dissolto per effetto della scelta stessa: oscillazione permanente tra esaltazione astratta della decisione e annientamento concreto di chi decide. Il “male minore” introduce questo esito senza presentarlo frontalmente.

Si dice di non “volere” aborto o morte procurata, ma di contenerli; tuttavia, quando la legge qualifica un atto come lecito, lo rende oggetto possibile di un diritto e ne protegge l’esercizio: non si sopporta un fatto, lo si tutela. Ne discende anche una dinamica espansiva: se la liceità dipende non dalla bontà dell’atto, ma dalla sua idoneità a ridurre altri mali, ogni ampliamento che prometta ulteriore riduzione apparirà coerente e giustificabile, e la barriera diventerà corridoio.

Il “male minore”, assunto come criterio di legislazione etica, non è dunque solo politicamente fragile: è falso sul piano logico e metafisico. Confondere la tolleranza dell’inevitabile con l’istituzionalizzazione del disordine trasforma il diritto in tecnica di governo del negativo e converte i “diritti” nel linguaggio giuridico di una volontà che si definisce negando. Una razionalità che non voglia rinunciare a se stessa non può accogliere tale principio senza contraddirsi.

Per approfondire con i Libri della Bussola:

Tommaso Scandroglio, Le armi del nemico. Le strategie dei nemici della verità, gli errori dei cattolici

Il “male minore” non trasforma in bene il voto sul fine vita

Cos’hanno in comune la proposta di legge Un cuore che batte e il ddl sul suicidio assistito? Nulla: la prima mira a limitare un danno voluto da altri, il secondo invece il danno lo permette, anche se vuole impedirne uno maggiore. Ma l’ingiustizia resta.

Dove è il male minore? Una rappresentanza per gli apolitici!

Riposizionamenti politici? Da Forza Italia fino ad Alessandra Mussolini, tutti aderiscono al pensiero di sinistra su vita e famiglia, soprattutto sugli Lgbt. Un cattolico cosa dovrebbe mai votare, adesso?