L’altare dei cristiani, gli scritti di Ignazio di Antiochia e Clemente

San Clemente di Roma fa esplicito riferimento all’altare, come unico luogo consono per offrire il sacrificio. Sant’Ignazio di Antiochia, nelle sue lettere, parla dell’altare per sei volte. E la sacralità dell’altare cristiano è data, come spiegava Origene, dal sangue di Gesù.

La portata dei testi della Lettera agli Ebrei e della Prima Lettera ai Corinzi, che abbiamo analizzato domenica scorsa, è stata sottostimata da una pre-comprensione secondo la quale la sacralità, intesa come esclusività di qualcosa o qualcuno per il servizio divino, non sarebbe stata presente nel cristianesimo dei primi tre secoli, per una rivendicata “purezza” del cristianesimo, che sembra in realtà più affine alla religiosità deista dei Lumi che non alla religione di Gesù Cristo. E dunque, niente altari sacri. La logica di questi testi è tuttavia chiara e stringente: come la tavola/altare che i primi cristiani vedevano abitualmente davanti ai loro occhi, partecipando all’Eucaristia, era del Signore – da cui la nomenclatura “mensa del Signore”, con un genitivo di possesso –, così i cristiani dovevano essere “del Signore”, appartenere al solo vero Dio, prendendo parte a quell’unica tavola sacra.

Possiamo dire di più: è proprio sulla base dell’ormai consolidata prassi di utilizzare la “tavola del Signore” come mensa sacra, che san Paolo e l’autore della Lettera agli Ebrei risolvono i problemi interni alle prime comunità: i pagani hanno i loro altari, ciascuno dedicato ad una divinità differente (perché non è ammesso utilizzare l’altare dedicato a Giove per offrire un sacrificio a Minerva, e ancor meno per un utilizzo profano); i giudei hanno il loro altare, legato al Tempio e all’ormai compiuta Alleanza, ad uso esclusivamente liturgico; noi cristiani abbiamo il nostro altare, la mensa del Signore: chi partecipa a questo altare, non può partecipare ad altri altari.

L’insegnamento spirituale – appartenere a Dio solo, servire Dio solo – non si basa su mere esortazioni, ma sulla pratica liturgica, sulla concretezza di oggetti, gesti, riti. Questa modalità di trarre un insegnamento teologico e un precetto morale e disciplinare appoggiandosi sul modo con cui si celebravano i divini misteri – da cui nasce il noto principio lex orandi, lex credendi – la ritroviamo anche nei Padri Apostolici.

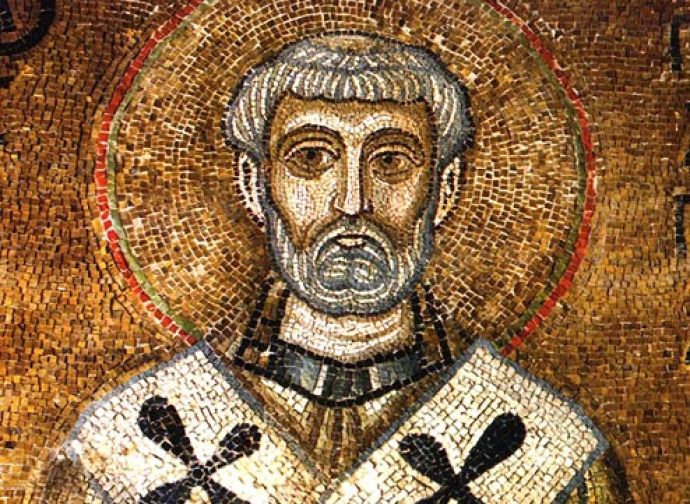

Consideriamo la Prima Lettera ai Corinzi di san Clemente di Roma († 97/101), scritta alla fine del I secolo d. C. A partire dal capitolo 40, la lettera istituisce un parallelo serrato tra il culto dell’Antico Testamento e quello cristiano: come i giudei hanno il luogo ove sacrificare, così i cristiani; come i primi hanno i loro sacerdoti, così i secondi. In questo contesto, emerge la raccomandazione affinché ciascuno faccia «con ordine tutto quello che il Signore ci comanda di compiere nei tempi fissati», perché è Dio stesso a prescrivere «di fare le offerte e le liturgie, e non a caso o senza ordine, ma in circostanze ed ore stabilite. Egli stesso con la sua sovrana volontà determina dove e da chi vuole siano compiute, perché ogni cosa fatta santamente con la sua santa approvazione sia gradita alla sua volontà» (XL, 1-3). Il termine dell’Antica Alleanza non mette fine all’ordine con cui Dio vuole essere servito quanto a tempi, luoghi, ministri. Con l’avvento di Gesù Cristo e la fondazione della Chiesa, il culto non è lasciato all’arbitrio di ciascuno; non vengono meno i luoghi, i tempi e i ministri sacri.

Attenzione ora a questo passo: «Non si offrono ovunque, o fratelli, sacrifici quotidiani o votivi, di espiazione o di riparazione, ma solo a Gerusalemme. E lì non si offrono sacrifici in ogni luogo, ma innanzi al tempio sull'altare, dopo un esame attento della vittima da parte del sommo sacerdote e dei ministri prima ricordati. Quelli che compiono qualcosa di contrario a ciò che è gradito alla sua volontà meritano la pena di morte. Considerate, fratelli, che quanto maggiore è la conoscenza che ci è stata affidata, tanto maggiore il pericolo cui siamo esposti» (XLI, 2-4). Evidentemente nella comunità di Corinzi si registravano disordini nel culto. Per affrontare questa triste devianza, Clemente fa presente che l’avvento di Gesù Cristo ha sì rinnovato il culto, ma non senza un ordine ancora più cogente dell’antico; al punto che chi provoca disordine nel culto cristiano merita una pena più grande, perché maggiore è la conoscenza che ci è stata data.

Nel brano appena citato, si fa esplicito riferimento all’altare, come unico luogo consono per offrire il sacrificio, al quale si possono accostare solo i ministri legittimi e le vittime adeguate, ossia conformi a quanto Dio ha stabilito. L’esempio giudaico viene richiamato da Clemente per ricordare ai cristiani che anche nel culto della Nuova Alleanza non si può sacrificare ovunque, ma solo sull’altare; non può sacrificare chiunque, ma solo il vescovo e i presbiteri; non può essere portata sull’altare qualsiasi cosa, ma solo ciò che corrisponde al comando di Cristo. I cristiani avevano dunque i loro altari sacri.

Sant’Ignazio di Antiochia (35 ca – 107 ca), nelle sue lettere, fa riferimento all’altare per sei volte. Sempre per il motivo ideologico già espresso, si è ritenuto che questo riferimento fosse meramente metaforico. Ma ancora una volta non si comprende che il senso simbolico nasce da veri e propri altari sacri usati nelle celebrazioni eucaristiche. Prendiamo, per esempio, questa affermazione della Lettera ai cristiani di Filadelfia: «Non lasciatevi ingannare fratelli miei. Se qualcuno segue lo scismatico non erediterà il regno di Dio. Se qualcuno marcia nella dottrina eretica egli non partecipa della passione di Cristo. Preoccupatevi di attendere ad una sola eucarestia. Una è la carne di nostro Signore Gesù Cristo e uno il calice dell'unità del suo sangue, uno è l'altare come uno solo è il vescovo con il presbiterato e i diaconi miei conservi. Se ciò farete, lo farete secondo Dio». Lo stesso principio ricorre anche nella Lettera ai cristiani di Magnesia.

Il richiamo all’unità contro la deriva scismatica ed eretica è evidente: uno è il corpo del Signore, uno il calice, uno il vescovo e uno l’altare. L’idea della necessaria unità si basa su realtà sacre concrete, che i cristiani “sperimentano” nell’Eucaristia. Davanti ai loro occhi, il vescovo era uno solo, e anche l’altare e le offerte poste sopra di esse, divenute il Corpo e il Sangue del Signore. I cristiani devono rimanere in questa unità, evitando di partecipare ad altri altari presieduti da altri vescovi scismatici. Ritorna l’idea che abbiamo già visto in Paolo e nella Lettera agli Ebrei.

Nella Lettera ai cristiani di Tralle, sempre nel contesto di guardarsi da quanti si separano dall’unità di Cristo con l’eresia e lo scisma, Ignazio ribadisce: «Guardatevi dunque da questi. Ciò sarà possibile non gonfiandovi e non separandovi da Dio Gesù Cristo, dal vescovo e dai precetti degli apostoli. Chi è presso [lett. dentro] l’altare è puro; chi ne è lontano non è puro. Ciò significa che chiunque operi separatamente dal vescovo, dal presbitero e dai diaconi, non è puro nella coscienza» (VII, 1). Chi è presso l’altare, ossia i ministri che operano a contatto con l’altare, è puro (ritualmente); pertanto chi si separa da essi, si separa dalla purezza e diviene impuro. Ma se quanti si accostano all’altare devono essere puri, ciò significa che l’altare stesso è puro. Ritorna insistente l’idea di una tavola sacrificale sacra, sottratta ad altri usi.

Da che cosa l’altare è reso sacro? Il riferimento all’antico culto da parte di Clemente e il parallelo con il culto della Nuova Alleanza nel Sangue di Cristo può esserci di aiuto; il sangue delle vittime offerte al Tempio, infatti, santificava tutto ciò che entrava in contatto con esso. Origene (185-254), nella seconda Omelia sul libro di Giosuè, esprimeva la grande novità dell’origine della sacralità degli altari cristiani, pur nella continuità del segno: «Gli altari non sono aspersi con il sangue degli agnelli, ma consacrati mediante il prezioso sangue di Cristo» (2, 1). A santificare l’altare è sempre il contatto con il sangue sacrificato, ma questa volta non con il sangue di animali bensì con il Corpo e il Sangue del Signore posto sopra di esso. Un’ulteriore prova che i cristiani erano consci della sacralità dei propri altari. Ben prima della pretesa “svolta costantiniana”.

Le manifestazioni del Risorto

Perché Cristo risorto si è manifestato solo ad alcuni e non a tutti? La trasmissione dei misteri divini e la legge stabilita da Dio. Le donne prime testimoni del Risorto: dalla colpa originale al riscatto. L’ordine della gloria futura: dato dalla carità.

Mensa del Signore e altare sacro: la specificità cristiana

La Lettera agli Ebrei parla inequivocabilmente di un altare, esclusivo per la comunità cristiana, il che fa traballare le convinzioni sottese alla “svolta costantiniana”. Lo stesso termine θυσιαστήριον indica anche la mensa sacra, legata a un sacrificio. Le ricerche di mons. Heid sulla specificità del cristianesimo.

Chiesa e altare, la convinzione della “svolta costantiniana”

Secondo una tesi oggi purtroppo maggioritaria in ambito accademico, solo grazie a Costantino la liturgia si sarebbe spostata nelle chiese e la mensa si sarebbe trasformata in un altare. Una tesi con pesanti conseguenze sul modo di intendere la liturgia, ma che presenta problemi di attendibilità.