Un Canone da sogno ovvero l'antico nel nuovo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dall'attuale Preghiera eucaristica I (raramente usata) sono spariti inchini, baci e segni di croce. Come sarebbe se si recuperasse almeno una parte della ritualità precedente?

«Chi volesse celebrare con devozione secondo l’antecedente forma liturgica non stenterà a trovare nel Messale Romano riformato secondo la mente del Concilio Vaticano II tutti gli elementi del Rito Romano, in particolare il canone romano, che costituisce uno degli elementi più caratterizzanti» (Papa Francesco, Lettera di accompagnamento a Traditionis Custodes, 16.07.2021). In teoria è verissimo, ma in pratica sembra una barzelletta perché trovare un prete che usi il canone romano, sì, qualche volta capita, ma è merce rara. E tuttavia il sogno di oggi comincia proprio dal canone romano o I Preghiera eucaristica e si ferma qui: gli altri canoni, nuovi, restino come sono, ma come potrebbe essere il canone romano del Novus Ordo se nella ritualità fosse passato qualcosa di più dal Vetus Ordo?

Uno dei primi criteri della riforma fu: «diminuire i segni di croce, i baci all’altare, le genuflessioni, gli inchini e cose del genere» (Annibale Bugnini, La riforma liturgica. CLV Edizioni liturgiche, Roma 1997, p. 337). Si trattava di gesti rituali che per la maggioranza riguardavano il canone e che furono aboliti perché considerati «segni secondari» nati nell’area franco germanica dal sec. VIII/IX in avanti e che rispondevano «a un bisogno nuovo di drammatizzazione e di intensiva visualizzazione dei riti»; gesti rituali esaminati in paragrafi dai significativi titoli: «Nuovo quadro inflazionistico di formule e gesti / Pletora di segni», anche se alla fine si concedeva che il processo «rappresenta anche in certi settori un arricchimento e un progresso, se non altro perché corrisponde a certe attese vive dei tempi» (Vincenzo Raffa, Liturgia eucaristica. CLV Edizioni Liturgiche, Roma 2003, pp. 137.129.136.140). In realtà, cioè che i chierici di allora inventarono per se stessi e che il popolo a stento percepiva, possono rivelarsi oggi nella celebrazione coram populo qualcosa che risponde alle “attese vive” di oggi per una umanità che vive in un’era delle immagini.

Nel Novus Ordo il canone romano dal Vetus Ordo ha conservato il testo, giustamente privo di finali “Per Cristo” ai vari paragrafi. Ha conservato anche alcuni gesti rituali: le braccia allargate, un segno di croce, le mani stese sulle offerte, il levare gli occhi al cielo e i lievi inchini alla consacrazione, l’inchino a mani giunte nel “Ti supplichiamo, Dio onnipotente”. Nelle altre preghiere eucaristiche quest’inchino non c’è perché non c’è il testo, così come nella consacrazione non c’è il levare gli occhi al cielo.

Qui non si sogna di reintrodurre indice e pollici uniti dopo la consacrazione, né i vari “Per Cristo”, né le tante genuflessioni quando si scopre il calice, ma un sogno generale c’è: che i canoni, come stabilito all’inizio, fossero rimasti quattro, mentre così non è successo. Anche perché la moltiplicazione dei canoni ha con sé il rischio di produrre dei canoni tematici di queste o quelle idee, ciò che nel Vetus Ordo è impedito in radice essendo il canone unico. E da qui in avanti è su questo canone unico che ci concentriamo: la Iª Preghiera eucaristica o canone romano.

Tra gli elementi da recuperare dal Vetus Ordo, i più numerosi sono i segni di croce, ma sono anche i più problematici. È difficile provarne l’origine romana. Si sa invece che «Papa Zaccaria nel 751, su richiesta di S. Bonifacio di Baviera, ne inserì l’indicazione nel testo del canone, che il prete Lul, inviato di Bonifacio, aveva con sé» (Raffa, p. 137; cf. Epistola XIII di Papa Zaccaria: PL 89,953), ma forse non era un uso romano. Teologicamente i segni di croce dopo la consacrazione sembrarono benedizioni consacratorie fuori luogo. Innocenzo III († 1216) ammise che «su tale questione io vorrei essere istruito piuttosto che istruire», poi spiegò che «nel canone probabilmente le parole significano [consacrano: N.d.R.] qualcosa e i segni alludono a qualcos’altro» (De sacro Altaris Mysterio V,2). San Tommaso d’Aquino († 1274) scrisse che i segni di croce dopo la consacrazione non sono benedizioni consacratorie, ma «commemorazioni della forza della croce e del modo della passione di Cristo» (III, q 83, a 5, ad 4um).

Risolta questa difficoltà, possiamo serenamente iniziare il sogno.

I gesti rituali recuperabili nel Novus Ordo dal canone romano del Vetus Ordo sono: un movimento delle mani più ricco, tanti segni di croce, due baci all’altare, un inchino profondo, le braccia in forma di croce. Eccoli di seguito, come un sogno dopo l’altro.

> Il Prefazio comporta attualmente tre movimenti ascensionali: allargare le braccia (Il Signore sia con voi), alzare le mani (In alto i nostri cuori), allargare le braccia (Rendiamo grazie al Signore nostro Dio). Il sogno è di disporre della gestualità del Vetus Ordo che comporta un movimento più vario: mani sull’altare al Dominus vobiscum, mani elevate al Sursum corda, mani giunte e inchino di capo al Gratias agamus e mani estese per il resto del Prefazio.

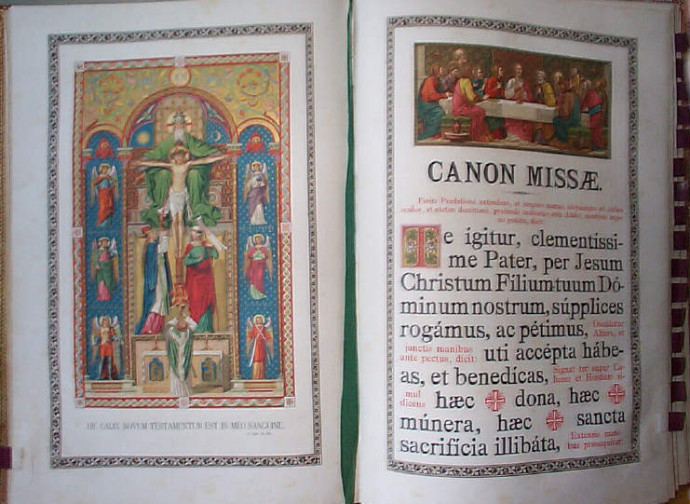

> Inizio del canone: “Te igitur clementissime Pater / Padre clementissimo”. All’inizio il Vetus Ordo prevede che il sacerdote, «estendendo ed elevando alquanto le mani e poi congiungendole ed elevando gli occhi al cielo e poi abbassandoli, si inchini profondamente all’altare con le mani su di esso e dica» le prime parole del canone baciando poi l’altare e tornando in postura eretta. Questa gestualità si potrebbe recuperare collocando il bacio non all’interno del testo, ma subito dopo l’inchino, essendo il bacio un «attingere da Cristo, di cui l’altare è simbolo, quella grazia di benedizione alla quale accennano le formule» (M. Righetti, Storia liturgica III. Ancora, Milano 1998, p. 453). Con questo inizio gestuale il canone sarebbe vissuto più in profondità di come è vissuto adesso.

Poi nelle parole che seguono, invece dell’attuale unico segno di croce - lasciato forse per non sembrare di averli tolti tutti! -, il sogno è di recuperare i tre segni di croce su «benedire questi + doni, queste + offerte, questo + sacrificio puro e santo».

> Poco prima della consacrazione, al “Quam oblationem / Santifica, o Dio”, il sogno è di recuperare i tre segni di croce su ostia/calice uniti e i due segni di croce su ostia e calice separati. L’ideale sarebbe che la traduzione italiana si uniformasse di più al latino, comunque con l’attuale traduzione si potrebbe procedere così: «Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedi+zione, e degnati di accettarla a nostro fa+vore in sacrificio spiri+tuale e perfetto, perché diventi per noi il Cor+po (solo sull’ostia) e il San+gue (solo sul calice) ecc.».

> Alla consacrazione è meno opportuno riprendere il segno di croce sull’ostia e sul calice alla parola “benedixit”, resa correttamente dalla traduzione italiana non con “benedisse” ma con “rese grazie”, perché un gesto del genere provocò e provocherebbe un cortocircuito teologico che per brevità tralascio di spiegare.

> Subito dopo la consacrazione a “Unde et memores / In questo sacrificio” il sogno è di riprendere la postura delle braccia estese in forma di croce, tuttora presente nel Vetus Ordo ambrosiano e negli antichi riti domenicano, certosino e altri. Ovviamente il gesto – spiega san Tommaso – rappresenta «l’estensione delle braccia di Cristo in croce» (III, q 83, a 5, ad 5um).

Poi di riprendere di nuovo tre segni di croce su ostia/calice uniti e i due segni di croce su ostia e calice separati, così: «(...) tra i doni che ci hai dato, la vittima pu+ra, san+ta, imma+colata, pane + santo (solo sull’ostia) della vita eterna, calice + (solo sul calice) dell’eterna salvezza.

> Al “Supplices te rogamus / Ti supplichiamo, Dio onnipotente”, recuperare un bacio e tre segni di croce, così: il sacerdote inizia profondamente inchinato e con le mani giunte sull’altare e dopo «su tutti noi che partecipiamo di questo altare» bacia l’altare e tornando in posizione eretta traccia due croci alle parole: «comunicando al santo mistero del Cor+po (solo sull’ostia) e San+gue (solo sul calice) del tuo Figlio ecc.».

> Verso la fine del canone altri tre segni di croce sono recuperabili al «Per Cristo Signore nostro tu, o Dio, crei e santi+fichi sempre, fai + vivere, bene+dici e doni al mondo ogni bene».

> Ultimo sogno: La conclusione “Per + ipsum, et cum + ipso, et in + ipso / Per Cristo, con Cristo e in Cristo” nel Vetus Ordo prevede i tre segni di croce indicati, ma con l’ostia sul calice e, alle parole che seguono, altri due segni di croce con l’ostia che il sacerdote traccia nello spazio tra se stesso e il calice, concludendo il tutto con una piccola elevazione (elevans parum) del calice con l’ostia. Trasferire questa gestualità nella conclusione dell’attuale canone, trasformando la piccola elevazione nella grande elevazione attuale e auspicabilmente il tutto in canto sarebbe una conclusione efficacissima a livello segnico, ma un poco complessa per molti “presidenti” – il Vetus Ordo del venerabile rito ambrosiano prevede una ritualità ancora più complessa usando anche la patena –, dovendo coordinare i gesti con il canto, per cui qui mi limito a sognarla con un “oppure”, cioè “per chi ci riesce”.

Chi è riuscito a leggere fin qui, può immaginarsi/sognare una preghiera eucaristica così verso il popolo, con gli inchini, i segni di croce e i baci assecondanti il ritmo delle parole. Il canone sarebbe un’altra cosa. Ma questo sogno potrebbe rivelarsi un veleno mortale per il canone romano che quasi più nessuno, ridotto così, userebbe. Per cui un più realistico sogno è che la Iª Preghiera eucaristica resti com’è e in un futuro Messale o in un fascicolo separato si affianchi un “secondo modo” con le variazioni rituali sopra riportate.

Infine non ci si può fermare all’estetica perché se “Vissi d’arte” funziona per Floria Tosca, per un cristiano ci vuole qualcosa di più e vi sono alcune questioni trasversali fin qui non sviluppate ma con le quale il discorso dovrà essere concluso perché, come si esprimeva l’Alfieri, “abbia [il discorso] ornato pieno”. Alla prossima.

Una Messa da sogno ovvero il Vetus Ordo nel Novus Ordo

La Messa come avrebbe potuto essere, conservando riti, preghiere e gesti del Vetus Ordo anche nel Novus Ordo. Un sogno che riguarda soprattutto i sacerdoti, ma anche il popolo.

Quattro aspetti da chiarire sulla Messa in rito antico

Lo status giuridico, il ruolo del sacerdote, l’importanza della Parola di Dio e il rapporto tra la riforma liturgica e la liturgia precedente. Riflessioni su pregi e limiti del Messale del 1962. Ma non sempre questi ultimi sono limiti assoluti.

Quegli equivoci che nuocciono alla “Messa di sempre”

Una definizione amata dai fedeli dell’antica liturgia che presta però il fianco al rischio di difenderla con ragioni sbagliate. Qualche criterio per intenderla rettamente senza alimentare le accuse di contrapposizione.

Passato e futuro del rito "preconciliare" dopo il concilio

A sessant'anni dalla riforma liturgica paolina, la storia recente della liturgia antica presenta un quadro altalenante, dalla liberalizzazione di Benedetto XVI ai “siluri” di Francesco. E le timide speranze riaccese dal nuovo pontificato.